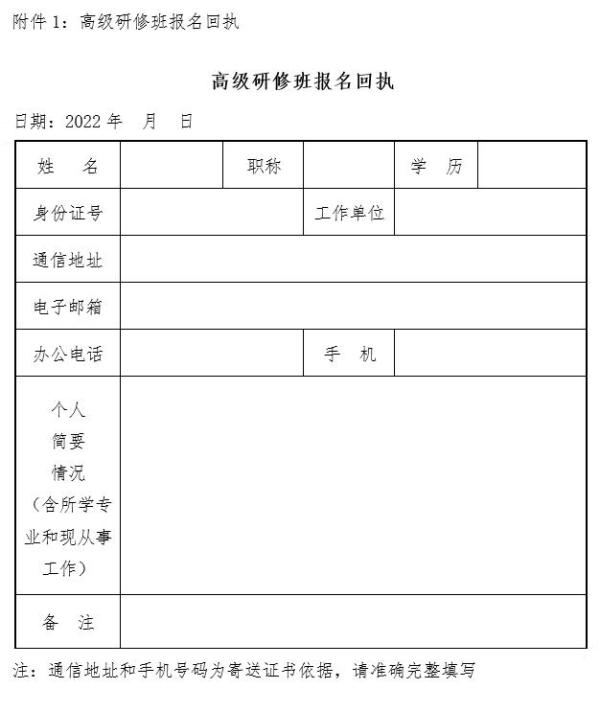

附件1:高级研修班报名回执

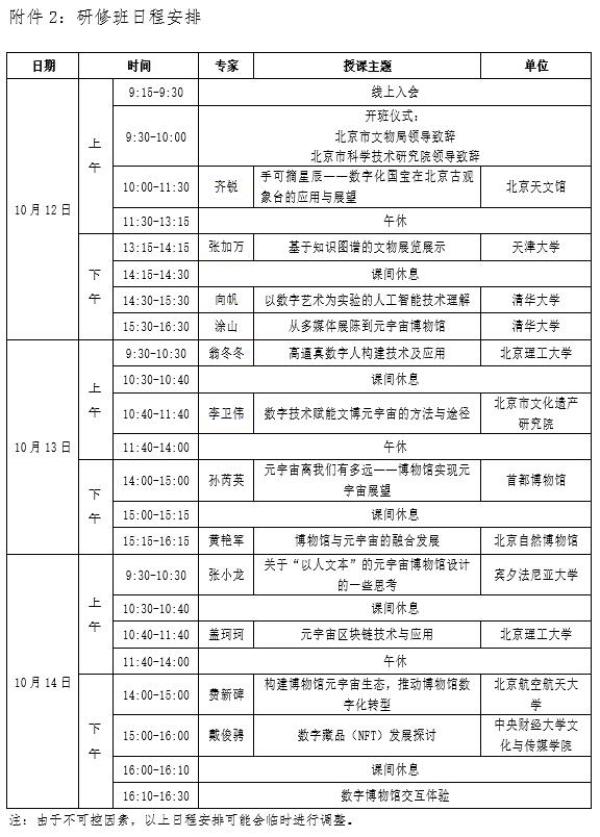

附件2:研修班日程安排

各有关单位:

根据《关于开展2022年北京市高级研修班选题申报工作的通知》(京人社专技字〔2022〕16号)精神,定于2022年10月12日至10月14日在北京举办“元宇宙博物馆建设与技术融合”高级研修班,具体组织方案如下:

一、研修内容

(一) 在技术进步和应用拓展过程中不断演进的元宇宙;

(二) 技术视角下的元宇宙:元宇宙核心架构解析;

(三) 元宇宙场景及国内外元宇宙与博物馆方面建设进度与现状;

(四) 元宇宙博物馆的现在及未来;

(五) 如何构建博物馆元宇宙生态,推动博物馆数字化转型;

(六) 打造数字经济新优势:元宇宙与区块链开启创作者经济时代;

(七) 从实体文创到数字藏品、文创数字藏品,以数字藏品为载体,助力文旅业、推动文创新形态发展;

(八) 虚拟数字人、博物馆数字IP、文物IP,博物馆如何讲述自己的故事;

(九) 元宇宙发展趋势及其规范化;

(十) 走进企业/博物馆参观交流。

二、研修目的

通过举办高级研修班,使从事元宇宙、数字博物馆建设的专业技术人员和对相关技术感兴趣的人士进一步开阔视野、更新观念,强化改革创新意识,提高综合素质,为推进首都科技创新建设和促进经济社会发展提供智力支持。

三、研修方式

按照高水平、重特色的要求,邀请权威专家授课,采取主题报告、专题研讨、学术交流、现场教学、线上参会等方式进行研修。

四、研修对象及报名方式

(一)研修对象

面向全市范围招收学员, 并将天津、河北特别是雄安新区和“北三县”专业技术人员纳入研修对象。拟招收学员以高级专业技术职务的专业技术人员为主,吸收一定数量的中青年专业技术骨干和管理人员,并向远郊区和基层一线倾斜。

(二)报名方式

请各单位尽快确定研修人员名单,并于2022年10月10日(星期一)前将《高级研修班报名回执》发送至邮箱 [email protected]或线上直接报名https://e.eqxiu.com/s/MmtzWuoe

五、研修时间与方式

2022年10月12日(星期三)至10月14日(星期五),共3天。研修采用线上授课方式,包含理论授课、案例教学、专题研讨的方式进行。具体线上参与方式会前另行通知。

六、专家授课地点

北京天文馆

地址:北京市西城区西直门外大街138号北京天文馆507教室

七、其他事项

(一)参加研修人员根据工作实际,每人撰写1篇与研修内容相关的论文或交流材料,不少于3000字,于研修结束10个工作日内提交电子版。

(二)研修人员修完规定的课程,经考核合格后,由市人力资源社会保障局颁发《北京市高级研修班结业证书》,培训学时记入专业技术人员继续教育学时。

(三)本次研修不收取任何培训费。

八、联系方式

姚老师:18610944055

杨老师:13811124315

附件:

1.高级研修班报名回执(见图片附件)

2.日程安排(见图片附件)

3.讲师简历(见下文)

北京市计算中心有限公司

2022年9月29日

附件3:讲师简历

齐锐,北京天文馆副馆长,北京古观象台台长,研究员,国际天文学联合会IAU会员,天文爱好者“星空大会Star Party”创始人。

张加万:博士,天津大学智能与计算学部教授、博导。张教授任中国图象图形学学会数字文化遗产专委会副主任、可视化与可视分析专委会秘书长、中国文物保护协会文物保护教育专委会副主任,天津市图象图形学学会副理事长,担任天津市文化遗产保护与传承工程技术中心主任,文化部建筑文化遗产保护传承信息技术重点实验室副主任;以首席科学家承担国家重点研究计划项目1项和国家社科基金重大项目1项。以第一作者(或通讯)在顶级学术期刊、会议发表学术论文100余篇。所领导的科研团队在文化遗产数字化保护领域开展了大量工作,成果在国内多个博物馆和遗产地得到应用。

涂山:清华大学美术学院环境艺术设计系副教授,北京化工大学客座教授,韩国牧园大学博士生导师,学术主张:设计在今天需要不断地超越自身,介入更多的领域,设计将会结合技术、艺术以及商业成一种复杂的多学科的方法,通过参与技术、经济和文化循环提供变量,来发挥设计的影响力。设计从解决平面图像和符号、三维物体和空间问题,进入到系统、环境、观念和价值的构建和创新的阶段,成为技术和商业的连接体和文化肌肤;同时,设计必须进参与到决策层面,为社会提供活动、服务和方法创新,帮助发现核心的观念、价值和思想,推动创新价值在活动、产品及空间中的表现。

向帆:清华大学美术学院长聘副教授、硕士生导师。2014年-至今 清华大学美术学院任教。2011年美国麻省艺术学院动态媒体设计方向获硕士学位,2003年日本东京工艺大学大学院媒体艺术博士。MIT New Media Action Lab Senior Researcher (美国麻省理工学院新媒体行动实验室高级研究员)。清华大学学术期刊《数字人文》编委, SIGGRAPH2021 Art paper Jury (计算机图形与交互技术会议) 艺术论文评审。

费新碑:北京航空航天大学教授 新媒体与设计学院教授科技部文化与科技融合专家,北京市科委,中关村管委会文化与科技融合专家。毕业于中央美术学院美术史论系,曾任四川美术学院美术学系教授及院图书馆馆长,国际美学会十二,十三届委员代表。《北京科普网》首席专家,《中国数字科技馆》专家组成员,全国科技周《丝绸之路数字三维交互地图》负责人。著有《审美中国》、《藏传佛教绘画艺术》、《九二年中国大陆艺评》《新媒体的社会学现象》等专著。

张小龙:博士,美国宾夕法尼亚州立大学信息科学与技术学院副教授,中国图象图形学学会可视化与可视分析专委会常务委员、中国计算机学会人机交互专委会委员。研究领域包括信息可视化/可视分析、交互系统设计等。目前在研课题涉及可视分析的理论、方法及系统设计,基于手势的自然交互等。获清华大学工学学士、工学硕士学位,密歇根大学信息科学博士学位。

李卫伟:研究员,北京市考古研究院(北京市文化遗产研究院)古代建筑方向学术带头人,建筑历史研究室主任,北京市文物局青年学术评审委员、北京联合大学历史文博系硕士生导师、天津大学建筑学院硕士生导师、湖南师范大学社会人类学中心特聘研究员。主要从事建筑历史与理论研究,文化遗产数字化保护、展示与传播研究。主要成果有:发表北京和承德古典园林“乐”思想主题建筑初探、北京古代寺观建筑前导空间处理模式分析、以数字技术为托手的文化遗产保护利用与展示传播方法途径初探等论文30余篇,专著有《北京古代建筑思想与特征解析》,主编《北京古迹概览》,合著有《北京古代建筑精粹》《北京古代建筑大系》《北京四合院志》《北京古建筑文化丛书》《北京现存祠庙调查研究》等书籍。主持国家文物局、北京市文物局及住建部等课题10余项。

孙芮英:首都博物馆信息资源管理与出版部主任,副研究员,中国博物馆协会博物馆数字化专业委员会副主任委员兼秘书长。主要从事博物馆信息化建设、研究、规划实施等相关工作。在首都博物馆工作20年,积累了智慧博物馆建设、文物数字展和历史影像展、数字出版等方面工作经验。先后主持首都博物馆数字化博物馆建设等多个项目;曾多次参与国家一级博物馆的信息化建设项目评审、专家论证,行业标准编制及评审等工作。公开发表学术文章二十篇,先后参与国家级、省部级科研课题若干项。

黄艳军:北京自然博物馆高级工程师,北京市评标专家,北京博物馆学会新媒体与传播专业委员会副主任委员,中国博物馆协会博物馆数字化专业委员会常务委员,北京数字科普协会理事。研究论文:《解析博物馆信息化》、《北京自然博物馆藏品数字化建设建设研究》、《利用移动互联网实现博物馆教育案例的共享》、《北京自然博物馆藏品信息系统建设》、《北京地区数字博物馆应用现状调查报告》、《自然科技类博物馆展陈中数字技术的应用》、《当北京自然博物馆科学教育遇到蛋雕艺术》等。

盖珂珂:博士,副研究员,北京理工大学计算机学院特别副研究员,博士生导师。毕业于美国佩斯大学,获博士学位,计算机科学与技术专业,同时还获加拿大英属哥伦比亚大学硕士学位。有逾11年的海外学习、科研和工作的经历。主要从事网络信息安全、区块链、云计算、边缘计算等方面的科研工作。近五年发表国际期刊/会议论文120余篇,先后获IEEE最佳论文奖5次,最佳学生论文奖2次,ESI高被引论文8篇。根据谷歌学术的统计数据,截止至2020年5月,论文被引用数达4060余次,H指数32。长期担任多个知名SCI期刊审稿人(TECS, TII, TSC, TCC, TVT等)。

翁冬冬:博士生导师,北京理工大学光电学院教授,主要从事增强现实与虚拟现实以及人机交互方面的研究工作。 “虚拟现实/增强现实技术及应用国家工程中心”副主任 “沉浸式交互动漫文化和旅游部重点实验室”副主任 ,参与了包括国家高科技发展计划(863计划)项目、973项目子课题、军口863项目、国家杰出青年基金项目、国家自然科学基金仪器专项、省部级产学研课题在内的多项课题的研究。 作为课题技术和整体负责人参与主持了包括国家科技部863项目“虚实融合显示装置”,国家支撑计划“文化遗产数字化公共服务平台与产业化应用示范”,国家支撑计划“糖尿病及其并发症的康复技术与产品研发”,国家自然科学基金项目“用于增强现实动态虚实遮挡问题的编码孔径图像深度获取方法”,广东产学研项目“多人多触点大型表面交互设备以及轻便式、低功耗人机交互设备的研究”等在内的多项科研项目; 近年来发表学术论文五十余篇,指导本科毕业设计和硕士研究生三十余人,并曾获国家级技术发明二等奖一项,省部级技术发明一等奖一项,省部级技术进步二等奖一项,以及市级和校级奖励六项,申请专利十余项,获授权专利五项。

戴俊骋:中央财经大学文化与传媒学院教授,文化经济研究院副院长,硕士研究生导师。北京师范大学文化发展研究院博士后,北京师范大学地理学与遥感科学学院博士,昆士兰科技大学创意产业研究中心联合培养博士,牛津大学访问学者。主要研究领域为文化经济与文化地理学。主持国家自然科学基金面上项目和青年项目、教育部人文社会科学研究基金、北京市社会科学基金以及中国博士后科学基金特别资助和面上项目等。主持或参与超过100项中宣部、国家发改委、文旅部、民政部等国家部委及各地方政府委托课题。主编或参编著作10部,在Geoforum、Cities、地理学报等国内外核心刊物学术论文70余篇。曾获得中央财经大学“青年英才”支持计划、牛津大学Victor and Fund Foundation Scholarship、周廷儒院士奖学金、北京师范大学大学优秀博士论文等。 (北京市计算中心有限公司)